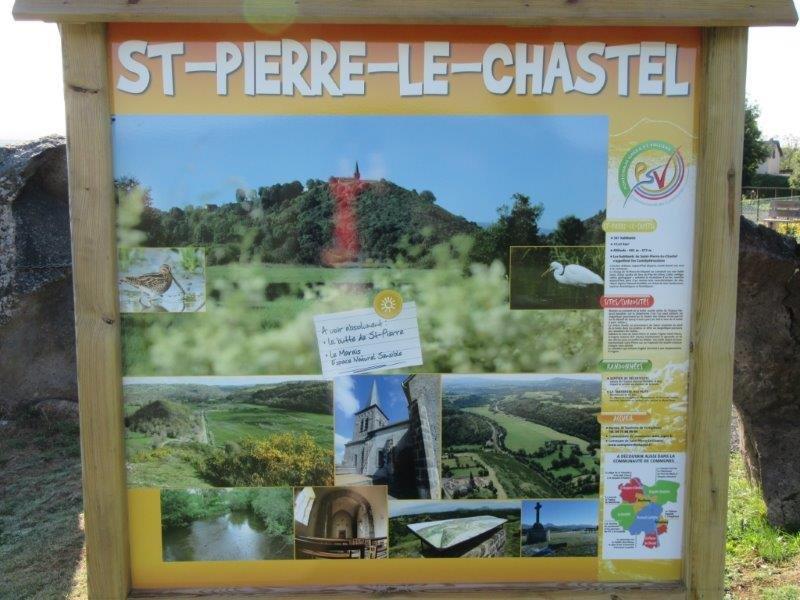

Les trous à glace de la Chaîne des Puys : une curiosité naturelle auvergnate

Parmi les merveilles géologiques de l’Auvergne, les trous à glace de la Chaîne des Puys fascinent depuis des siècles. À une altitude voisine de 800 mètres, on peut observer de la glace dans des dépressions naturelles jusqu’au cœur de l’été. Leur nombre varie selon la rigueur de l’hiver, la saison et la perspicacité des observateurs.

La plus ancienne mention connue d’un trou à glace remonte à 1631. Le voyageur allemand Abraham Golnitz signale alors l’existence, dans la montagne de Come, d’une « cave de glace, fontaine remarquable » dont l’eau reste gelée en juillet et août, mais devient chaude en hiver.

La glace est visible dans des dépressions ombragées de 5 à 10 mètres de profondeur, souvent tapissées de mousse. Elle se niche dans de petites cavités entre les blocs de lave, parfois dissimulée sous un tapis de feuilles mortes qui agit comme isolant. La température y avoisine les 0°C, avec un courant d’air froid (4 à 6°C) et une hygrométrie élevée (70 à 90 %).

La glace provient de la congélation hivernale de l’eau infiltrée. Lorsque les températures extérieures deviennent fortement négatives, l’air froid stagne dans les dépressions, favorisant la formation de glace. Un courant d’air ascendant s’établit dans les cavités à plusieurs ouvertures, permettant le refroidissement de la roche. En été, ce courant s’inverse, et la glace fond lentement, en commençant par l’intérieur.

Malgré les hypothèses, l’origine exacte de ce froid permanent reste un sujet de débat. Des études thermiques et énergétiques globales seraient nécessaires pour en percer tous les secrets. En attendant, les trous à glace de la Chaîne des Puys continuent de fasciner scientifiques, randonneurs et curieux, témoins silencieux d’un équilibre naturel aussi fragile qu’étonnant.

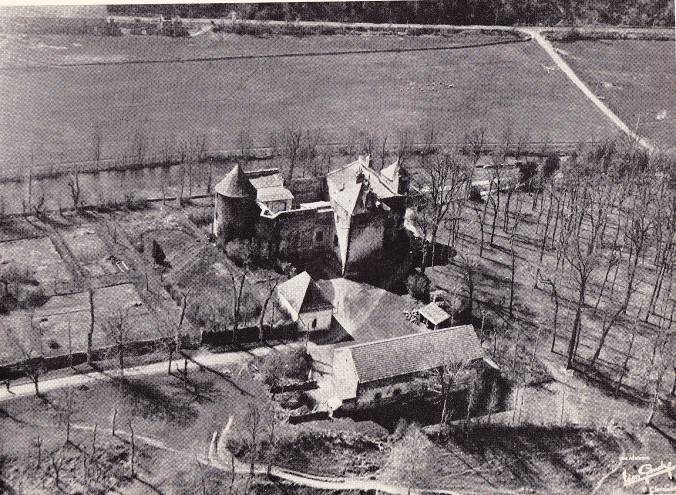

Ce site fut profondément transformé vers 1840 pour une exploitation industrielle. Le comte de Pontgibaud autorisa alors une société fromagère lyonnaise Salinas à aménager la dépression naturelle : deux caves voûtées furent construites à six mètres de profondeur, accompagnées de plusieurs bâtiments. Malgré la qualité des fromages produits, la société cessa rapidement son activité, victime d’une mauvaise gestion. Le comte César Morée de Pontgibaud reprit les installations en 1848.

Il permit à Antoine Roussel d’assurer pendant plusieurs décennies la renommée du bleu de Laqueuille devenu bleu de Pontgibaud, affiné entre trois et six mois dans l’atmosphère réfrigérante des caves.

Antoine Roussel

Imaginez un jeune homme frêle, discret, au regard vif. Il est penché sur ses planches d’affinage, dans la cave sombre et fraîche de sa ferme, où l’humidité semble suspendre le temps. Nous sommes à Laqueuille, au cœur du Massif central, vers 1850. Antoine Roussel, herboriste de formation, travaille seul. Jour après jour, il répète les mêmes gestes, affine ses intuitions, poursuit une idée que beaucoup jugeraient folle : faire naître un fromage persillé, à partir de moisissures bleues qu’il cultive lui-même.

Ce n’est pas un savant reconnu, ni un industriel. C’est un homme du pays, un fils de la terre, animé par une curiosité presque mystique. Il observe, il tâtonne, il recommence. Dans l’ombre de sa cave, il découvre ce que Pasteur ne démontrera que bien plus tard : le pouvoir des micro-organismes. Antoine Roussel réalise un ensemencement microbien en milieu organique. Il est en avance sur son temps, guidé par l’instinct et l’expérience.

Son histoire commence bien plus tôt, dans le hameau de Villevialle, commune de Laqueuille. Il naît en 1820, cadet d’une fratrie de onze enfants. Fils d’agriculteur, il grandit au rythme des saisons, des plantes et des insectes qu’il observe lors de ses escapades buissonnières. Sa mère, Marie, lui transmet très tôt le savoir des simples et les vertus médicinales des herbes. Sous l’impulsion de son instituteur, Antoine s’intéresse aux sciences naturelles, et particulièrement au volcanisme, qui façonne les paysages de son enfance.

Un jour, au détour d’une balade, il croise le chemin d’un couple de pharmaciens. Fasciné, il les suit jusqu’à Rouen, où il devient herboriste. Là, il acquiert des connaissances scientifiques et techniques qu’il ramènera à Laqueuille.

De retour en Auvergne, il se lance dans une série d’expérimentations. Il remarque que le pain de seigle moisi prend une teinte bleutée, semblable à celle du fromage. Et si cette moisissure pouvait être introduite dans la pâte pour en améliorer la texture et le goût ? C’est le début d’une aventure scientifique et intuitive. Dès 1852, Antoine s’isole dans sa cave familiale. Il produit lui-même une poudre bleue à base de Penicillium glaucum, cultivée sur du pain de seigle moisi. Il l’ajoute au lait caillé, obtenant une pâte persillée… mais uniquement là où la poudre a été déposée.

Alors, il a une idée : utiliser une aiguille à tricoter pour percer le fromage, y faire entrer l’air et permettre à la moisissure de se développer uniformément. Il ira jusqu’à faire fabriquer par M. Clermont, forgeron à Rochefort-Montagne) une machine équipée de multiples aiguilles pour perforer les fourmes avec précision. Le Bleu d’Auvergne est en train de naître.

Antoine Rousel a constitué un des maillons essentiels du développement de l’activité fromagère du Massif-Central, non seulement avec ses échanges de techniques mais comme excellent commercant allant sélectionner des représentants dans les grandes villes du centre et du sud est de la France.

Le bleu de Laqueuille rencontre un important succès commercial. Les locaux deviennent trop exigus. C’est alors qu’une rencontre va tout changer.

Le comte César de Morée de Pontgibaud, ayant entendu parler des fromages de Roussel et les ayant goûtés, se rend chez lui. Antoine lui montre son installation, ses tomes, ses outils. Le comte est conquis. Il félicite chaleureusement le fromager et lui prédit un grand avenir. Très enthousiaste, il l’encourage à développer sa production. Antoine acquiesce, mais explique que son affaire est encore jeune, que ses moyens sont modestes, et que sa trésorerie ne lui permet pas d’acheter davantage de lait. Le comte lui propose son aide. Mais en bon Auvergnat, prudent et attaché à son autonomie, Antoine décline poliment. Le comte promet de revenir.

Et il revient, avec une idée. Antoine Roussel lui avait parlé de son besoin de caves plus grandes, plus profondes, plus fraîches. Sur la propriété du comte, dans les cheires volcaniques du Puy-de-Dôme, un phénomène unique se produit : à 1,5 km du village de Bannières, au lieu-dit “le trou de glace”, des courants d’air humides et glacés soufflent puissamment à travers les failles. Il lui propose d’utiliser les caves déjà construites. En 1864, les fromages sont désormais principalement affinés dans ses caves. Les Laqueille devinrent si renommés pour la délicatesse de leur onctueuse pâte qu’on ne les appela plus que des Pontgibaud. « Je crois qu’il serait beau de présenter nos hommages aux fromages de Pontgibaud », chantait en 1879 le chansonnier Francisque Barthol, ce qui prouve que la réputation de ce fromage était venue jusqu’à Paris.

Dans cette coulée de trachyandésite vieille de deux millions d’années, règnent des conditions naturelles exceptionnelles : une température qui varie d’à peine un degré entre janvier et août, et une hygrométrie stable.

Pendant les années 30, ces caves deviennent un des sanctuaires du Bleu d’Auvergne. Le Penicillium glaucum s’y développe harmonieusement, donnant au fromage son goût puissant, sa texture fondante, et ses marbrures caractéristiques.

Vers le milieu du XXe siècle, les souterrains de l’Empego sont mis au jour sous le promontoire rocheux de Laqueuille. On y aménage alors des caves destinées à l’affinage des fromages bleus. Cette découverte marque le terme de l’exploitation traditionnelle du site.

Le gardien

Le gardien s’appelait Jean. Pour les gens du coin, c’était simplement « le Jean des caves ». Il veillait sur les fromages comme sur les pierres et le souffle glacé des galeries souterraines. Dernier détenteur des secrets de maturation du Bleu d’Auvergne, il incarnait une mémoire vivante.

Les bleus « blancs » étaient produits à Laqueuille par Antoine Roussel. Il les faisait acheminer jusqu’aux caves, dans de grandes caisses de bois. Jean les recevait comme on accueille des enfants confiés à sa garde. Il les installait sur les planches, les alignait avec soin, puis les tournait patiemment, jour après jour, pendant un mois, parfois un mois et demi. Il connaissait leur rythme, leur respiration, leur lente métamorphose.

Chaque matin, avant que le soleil ne perce les brumes épaisses des cheires volcaniques, Jean ouvrait les volets de sa maisonnette. Son chien, un bâtard au pelage noir charbon, bondissait hors du seuil, flairant l’air. Le cochon, dans son enclos, grognait d’impatience en attendant les épluchures du potager.

Les caves, creusées dans la trachyandésite, semblaient respirer. Une haleine froide s’en échappait, comme si la montagne soufflait doucement sur les fromages pour en préserver la jeunesse. Jean poussait la lourde porte de bois, et l’odeur l’enveloppait : pierre humide, lait affiné, moisissure noble. Les bleus reposaient sur leurs planches, alignés en attente de métamorphose.

Jean circulait entre eux, les gestes sûrs et précis. Il les tournait, les inspectait. Il les reconnaissait au toucher, à la teinte de leurs marbrures, à la densité de leur parfum. Il ne parlait pas, mais parfois, il fredonnait une vieille chanson que sa mère lui chantait autrefois.

Quand le soleil commençait à réchauffer les pierres, Jean se consacrait au potager : salades, betteraves, oignons. Il cultivait comme il affinait : avec patience, avec respect. Le cochon recevait sa part, le chien montait la garde, et Jean s’accordait une pause. Un morceau de pain, un peu de fromage, une soupe de légumes. Rien de plus.

Le soir venu, il retournait dans les caves. Il vérifiait les courants d’air, ajustait les volets, écoutait le silence. Puis il remontait, s’asseyait sur le banc devant sa maison, le chien couché à ses pieds. Il contemplait les étoiles, pensif. Il savait que, dans les entrailles de la terre, une alchimie lente et sacrée était à l’œuvre.

_ Ajout de décors à la fin du 19e siècle. Le plan de l’ édifice traduit une continuité ininterrompue du Moyen Age à l’ époque moderne. Ce Château a été classé en totalité monument historique par arrêté du 19 mai 2003. Ce château, appartenant à un propriétaire privé, ne se visite pas.

_ Ajout de décors à la fin du 19e siècle. Le plan de l’ édifice traduit une continuité ininterrompue du Moyen Age à l’ époque moderne. Ce Château a été classé en totalité monument historique par arrêté du 19 mai 2003. Ce château, appartenant à un propriétaire privé, ne se visite pas.